„Im Westen nichts Neues“ von Erich Maria Remarque

Über die Jesuiten wird viel Böses erzählt, meine persönlichen Erlebnisse sind andere. Ich habe vier Jahre in einem Jesuiten-Internat verbracht und dort einige der besten Lehrer meines Lebens genossen. Nicht alle waren Angehörige des Ordens, doch jener, der uns die Liebe zur Literatur gelehrt hat, war ein Schweizer Jesuit namens Pater Schenker.

Seine Methode bestand darin, über mehrere Unterrichtsstunden jeweils ein Buch vorzustellen, indem er Schlüsselpassagen vorlas und den Rest in freier Rede zusammenfasste. Das ist fünfzig Jahre her und ich erinnere mich bis heute an fast jedes Buch und vielfach auch an Szenen, die er vorlas. Für mich waren Schenkers Deutsch-Stunden die Sternstunden des Schultags. Die Literatur, die er auswählte und uns buchstäblich schenkte, hat mich tief beeindruckt.

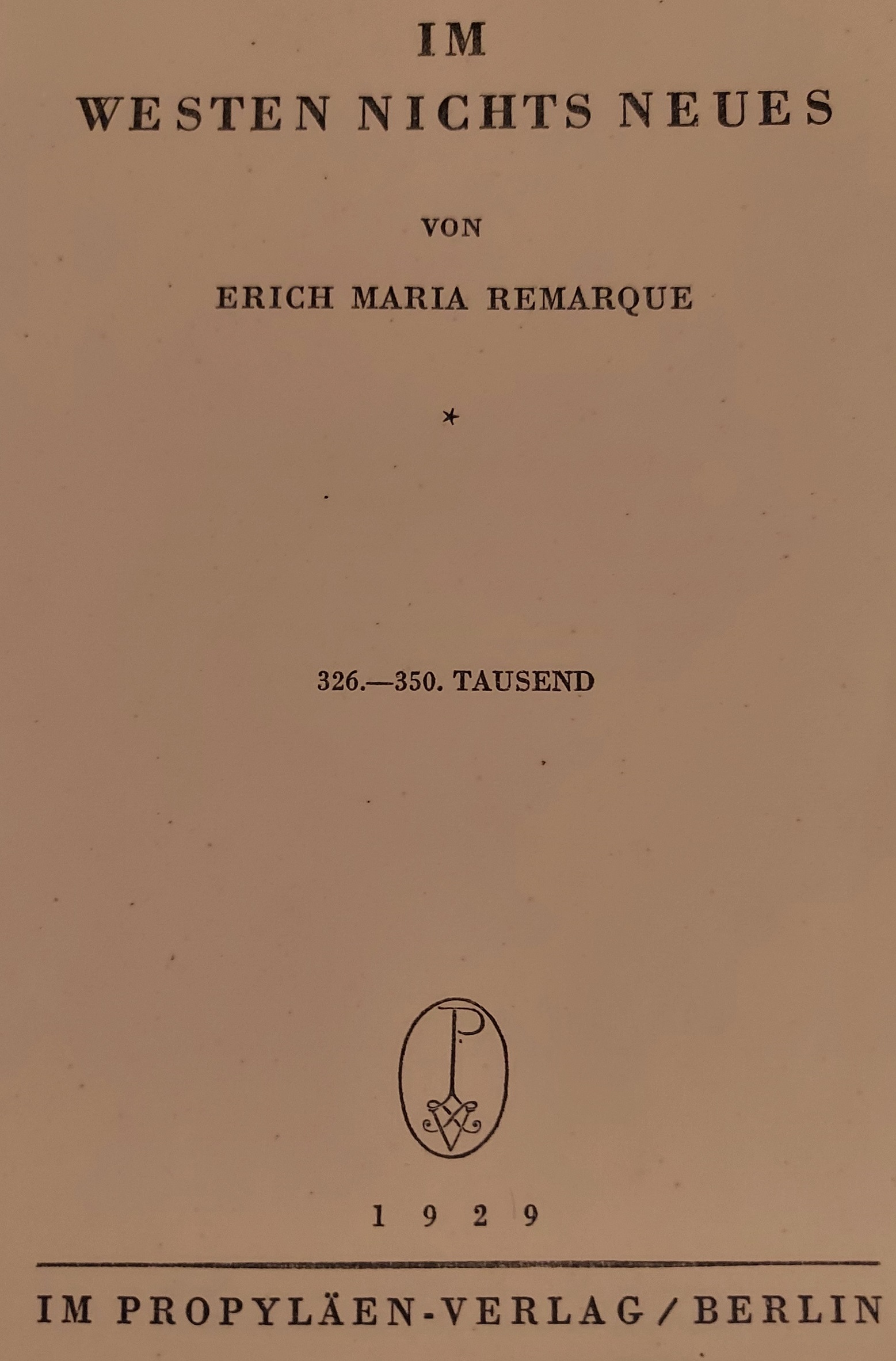

Eines dieser Werke war „Im Westen nichts Neues“ von Erich Maria Remarque (1898-1970). Als ich vor einiger Zeit im Antiquariat auf eine Ausgabe des Jahres 1929 stieß, d.h. aus dem Jahr nach der Premiere des Romans in einer Zeitung, musste ich zugreifen, obwohl das Exemplar überteuert und in schlechtem Zustand war: hellbrauner, verschlissener, schmuckloser Papiereinband, die Seiten grob geschnitten, gerade noch zusammengehalten von vier verbliebenen Fäden.

Das Buch wanderte sofort auf den obersten Platz des Stapels, aus dem ich mich jeden Abend bediene, und hat mich danach konkurrenzlos weit über die geplante Uhrzeit wach gehalten, in Bann gehalten, Schlaf gekostet.

„Im Westen nichts Neues“ transportiert den Leser in die Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Es erzählt in erster Person die Erlebnisse eines jungen Soldaten. Schon nach wenigen Seiten wird klar, dass einen solchen Text nur einer schreiben kann, der ganz nah dran war. Remarque selbst war zwar nur wenige Wochen an der Front und wurde bald schwer verwundet, doch nutzte er die Rekonvaleszenz, um sich von anderen Verwundeten ihre Erlebnisse schildern zu lassen.

Diese Aufzeichnungen und die eigenen Eindrücke verarbeitete er zu einem Roman, der insofern zu einem erheblichen Teil das Resultat einer journalistischen Recherche ist (zum Teil vergleichbar mit der Methode von Theodor Plievier, dessen Trilogie „Stalingrad“/“Moskau“/“Berlin“ u.a. auf Interviews mit den Beteiligten basiert). „Im Westen nichts Neues“ gilt heute als Klassiker der Weltliteratur. Das Buch hatte zudem die Ehre, an den Bücherverbrennungen der Nazis teilzunehmen – ein Ritterschlag für humanistische Literatur.

Der Erfolg des 1928 herausgegebenen Romans beruhte darauf, dass er dem Lebensgefühl einer „verlorenen Generation“ eine Stimme gab. Hier erkannten sich die vom Krieg traumatisierten Soldaten wieder, fühlten sich verstanden. Sie hatten Unfassbares erlebt, und selbst jene, die physisch unversehrt geblieben waren, hatten gewaltige Probleme, in ein normales Leben zurückzukehren. Dieses Phänomen ist trotz aller Fortschritte der Psychologie und Psychiatrie bis heute nicht bewältigt, wie etwa die dokumentierte hohe Selbstmordrate von Veteranen in den USA belegt.

Neben dem grandiosen Schilderungstalent Remarques hat mich fasziniert, wie systematisch der Roman alle wichtigen Aspekte eines Soldatenlebens in jenem Krieg aufarbeitet, ohne dass diese Systematik den natürlichen Erzählfluss und die düstere Poesie beeinträchtigt: Die Lebenskunst, die Soldaten in den oft langen ereignislosen Phasen entwickeln (ein Kamerad des Ich-Erzählers hat ein nahezu magisches Talent, aus dem Nichts Lebensmittel zu besorgen), das Willkürliche des Sterbens an einer Front, an der jederzeit an jedem Punkt eine Granate heranorgeln konnte, und die Beziehung, die Soldaten unter diesen Extrembedingungen untereinander entwickelten und für die es nur dieses altmodische, pathetisch klingende Wort gibt: Kameradschaft. Bezeichnend auch die Episode des kaiserlichen Frontbesuchs – die Soldaten, deren Kampfausrüstung bereits vollkommen zerschlissen ist, erhalten ordentliche Uniformen, die sie aber nach der Visite wieder abgegen müssen. Moral: Der Betrug funktioniert auch innerhalb des Systems.

Zwei Schlüsselpassagen, die mich besonders beeindruckt und – ja – mitgenommen haben, spielen sich jedoch weit entfernt von der Front ab. Nachdem der Ich-Erzähler verwundet wird, erlebt er das gesammelte Grauen einer vollkommen überlasteten medizinischen Versorgung und die Dramen, die sich später in einem Spital abspielen. Und dann ist da ein Kapitel, das eigentlich schön sein sollte, aber in eine meisterhaft geschilderte Tragödie kippt. Nämlich jenes, in dem der Erzähler Fronturlaub erhält und zwei Wochen nach Hause darf. Aus diesem Kapitel stammt mein Lieblingszitat. Warnung: Es hat ein bisschen etwas von einem Spoiler, aber das ist eigentlich egal.

MEIN LIEBLINGSZITAT

„Ich beiße in meine Kissen, ich krampfe die Fäuste um die Eisenstäbe meines Bettes. Ich hätte nie hierherkommen dürfen. Ich war gleichgültig und oft hoffnungslos draußen; – ich werde es nie mehr so sein können. Ich war ein Soldat, und nun bin ich nichts mehr als Schmerz um mich, um meine Mutter, um alles, was so trostlos und ohne Ende ist. Ich hätte nie auf Urlaub fahren dürfen.“

NEBENBEI ERWÄHNT

Zu den Kuriositäten, die uns der Deutschlehrer Pater Schenker erzählte, gehörte der Marketing-Trick mit dem Künstlernamen. Der Nachname des Autors von „Im Westen nichts Neues“ sei eine simple Umkehrung des echten Familiennamens Kramer, der für die gewünschte Öffentlichkeitswirkung zu bieder und geläufig erschien. Obwohl der Sachverhalt nicht präzise wiedergegeben war – Erich Maria Remarques tatsächlicher Name war Erich Paul Remark – war damit die Methode und Zielsetzung des Künstlernamens gut illustriert. Ich selbst habe mich, abgesehen von einem kurzen entmutigenden Ausritt, gegen ein Pseudonym entschieden. Man könnte nun darüber spekulieren, ob Erich Maria Remarque als Erich Paul Remark weniger Bücher verkauft hätte, oder ob ich als Thomas Maria Fitznerque mehr verkaufen würde …